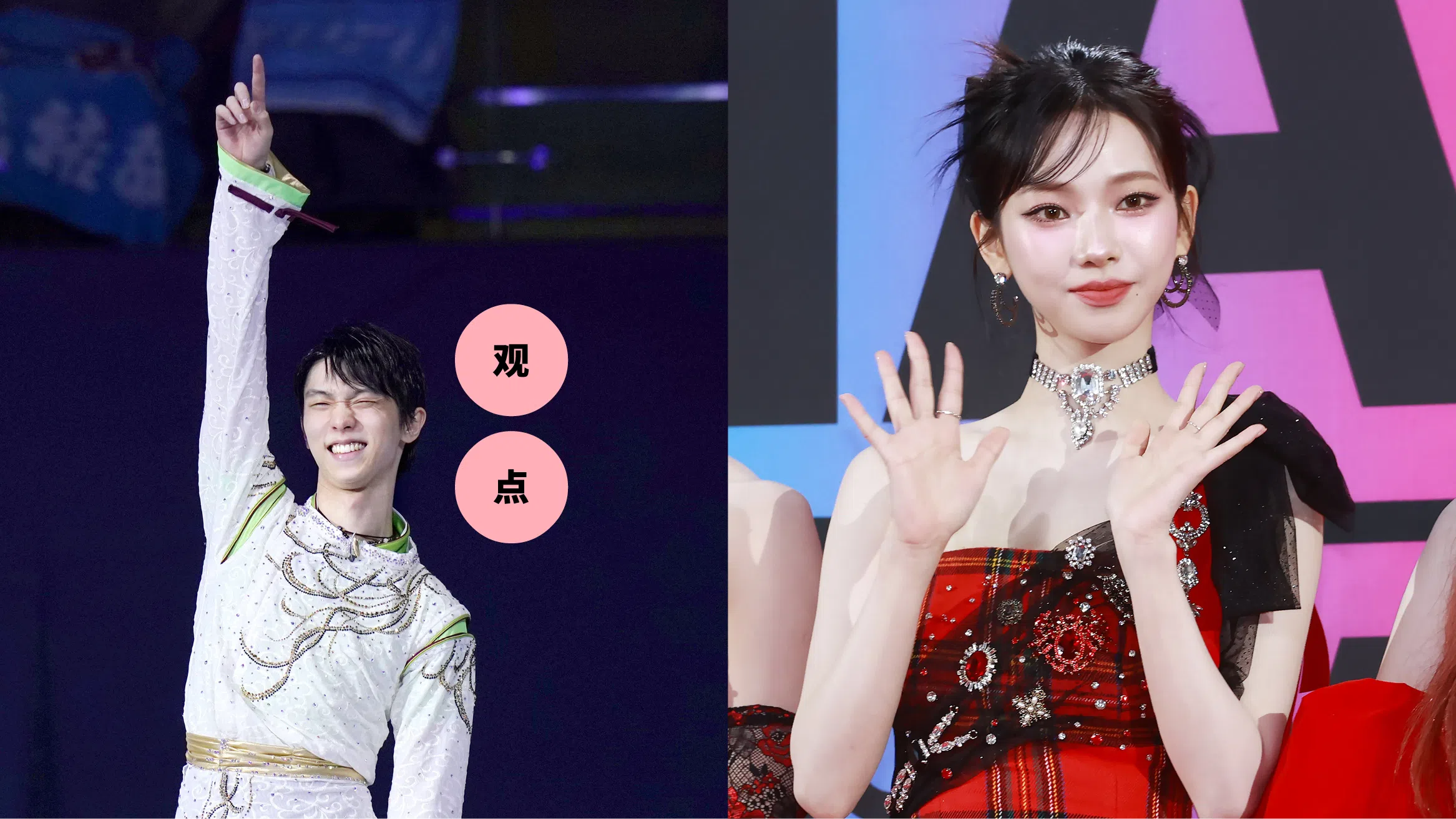

当我们因为偶像的笑容心动、因为他的新闻揪心.......这种单向的情感投入,可属于Parasocial Relationship?界限在哪里?K-pop偶像aespa Karina和日本“花滑王子”羽生结弦甚至深受其“害”。(图:Tpgimages)

追星,到底算不算一种“精神恋爱”?当我们因为偶像的笑容心动、因为他的新闻揪心,甚至在低潮时靠刷他们的影片来疗愈自己,这种单向的情感投入,心理学上有一个名字——Parasocial Relationship(准社会关系)。

什么是Parasocial恋爱?

1956年,心理学家 Horton & Wohl 提出了“准社会关系”这个概念:人们会与媒介人物(明星、网红、虚拟角色)建立单向的情感联结,好像他们就在我们身边。

典型表现包括:

- 对偶像的行程如数家珍,像谈了一场“远距离恋爱”。

- 因偶像的绯闻吃醋,因他们的成功骄傲。

- 在孤独时,看偶像的影片得到安慰。

换句话说,这是一种“滤镜恋人效应”。你知道对方不可能真正认识你,却依然把他们当作精神伴侣。

为什么我们会爱上那个“触不到的恋人”?

心理学解释很直白:大脑会骗自己。

镜像神经元作用:看到偶像在舞台上对着镜头笑,大脑误以为“他在对我笑”。

多巴胺循环:追剧、刷饭拍时,大脑分泌快乐激素,越刷越停不下来。

情感补位:当现实关系让人焦虑,和偶像的单向恋爱就像“安全区”,你不会被拒绝,他也不会失联。

理想投射:偶像常常承载着我们未能实现的梦想。我们渴望的自信、浪漫或“被爱感”,都投射到他们身上。

当Parasocial关系失控:真实案例

Parasocial恋爱本来可以是精神支撑,但一旦走向极端,就容易造成伤害。

aespa Karina

与演员李宰旭认爱后,粉丝集资卡车到公司门口示威,逼迫她分手。短短五周,Karina便以手写信道歉、宣布恋情结束。这是典型的“偶像不能谈恋爱”的粉丝幻灭,背后其实就是Parasocial关系的负面爆发。

EXO Chen

官宣婚讯并承认未婚先孕后,粉丝集体脱粉,甚至到公司门口静坐抗议,要求他退团。偶像的私人选择,被视为“背叛粉丝”。这份愤怒,正是建立在粉丝自认和偶像的“虚拟伴侣关系”上。

羽生结弦

日本“花滑王子”闪婚,婚姻仅维持105天就闪离。他在声明中坦言,因粉丝和媒体的偷拍、跟踪和恶意攻击,导致无法保护妻子而选择分开。这起事件让外界震惊:偶像的幸福,竟会因为过度沉迷的Parasocial依恋被摧毁。

这些事件都提醒我们:当粉丝把偶像当“虚拟伴侣”,偶像的恋情或婚姻,就像自己被“分手”一样,情绪反应往往极端。

追星≠病态,健康的界线很重要

心理学研究指出,Parasocial关系并非全然负面。适度的追星能:

- 缓解孤独感

- 提升自我认同

- 带来情绪安慰

但风险也很真实:

理想化严重:觉得现实伴侣“比不上偶像”,导致恋爱期望过高。

情绪依赖:偶像恋情新闻能左右你一整天心情。

经济负担:为了演唱会、周边和打投,透支信用卡。

那怎样才算健康追星?

理智设界:追星不是恋爱 KPI,不必为圆梦掏空储蓄。

社群分享:和朋友聊偶像,比独自沉迷更健康。

充实生活:除了追星,也给自己一些运动、阅读、旅行的空间。

允许现实:接受偶像也是普通人,会恋爱、会结婚,他们的人生和你平行。

为什么我们舍不得“分手”?

因为这场单向恋爱里,我们真正寻找的,并不只是某个明星,而是自己缺少的那部分情感。有人需要陪伴感,有人需要动力,有人只想在混乱的生活里抓住一点浪漫。

换句话说,Parasocial恋爱不只是关于他们,而是关于我们自己。

你追的,可能不只是他们

追星往往不是在爱那个遥远的他,而是在寻找自己。你可能渴望陪伴、认同、被理解,或是想替自己打个社会定位。

Parasocial恋爱并不全然错,它可以是疗愈、是感官寄托;但如果变成整个人的全部,就可能开始伤人。偶像不会回复但他们一定知道,在镜头另一端,至少有人被他们照亮过。